然而谁都没想到,以前一向令行禁止的决定,这次居然遭到了大多数人的反对。亡命了这么多天,几乎所有的人都不愿意从刚才短暂的安逸和温馨中醒来,情愿留在这个危险之地多体会两天。

饱饱地吃上一顿热饭之后,听说还可以钻进帐篷舒坦得睡个安稳觉,不用忍受风吹雨淋之苦,那些早已麻木的心忽然就活泛起来。人们围坐在“哔波”燃烧的篝火旁,大伙你一言我一语兴致勃勃地谈论着自己的想法,全然忘了自己逃命的境地和溃兵的身份。

无奈地看着七嘴八舌的弟兄们,杨冬青知趣地闭上了嘴。双拳难敌四手的道理他还是知道的,眼下这个时候说什么都没用,跟一群铁了心打算歇脚的人去讲什么大道理,等于是对牛弹琴。只好宣布先借着鬼子现成的据点先休整一天。说完冲张振清和秀才两个人使了个眼色,借口吃的太撑要去散步消食离开了人群。

漫无目的走在坡地和密林间的荒草丛中,仰望难得晴朗的夜空,看着稀稀拉拉悬挂的几颗星星以及暗淡的残月,杨冬青不知不觉就怀念起在滇西做山大王的日子来,怀念起马有福、小湖北这些舍他而去的弟兄们,想起曾经英气逼人却已抱憾早逝的柴拯国,想起预备团的济济一堂,想起入缅以来的一败再败,想起进山以来的狼狈,眼睛不自觉地就湿了。

默默跟在身后半天的张振清看出此刻杨冬青的哀伤和失落,轻轻地咳嗽了一声将他从感慨和回忆中唤醒,几个人停下脚步彼此注视着对方,半天都没有说一句话。

静静地站了一会,张振清拍了拍杨冬青的肩膀关切道:“怎么,又想起以前的事儿啦?弟兄们其实不是要跟你作对,只是忍饥挨饿地跑了这么多天,今儿个忽然逮住这么难得个安闲机会,不愿意这么快就丢掉。都是一帮子粗人,二当家的何必跟他们计较呢?”

杨冬青点了点头,呼出胸中那股子闷气解释:“跑了这么些日子,整天有一顿没一顿的把脑袋别在裤腰带上,指不定哪一天就扔在地上爬不起来了,谁心里不憋屈。舒坦日子没人不想过,可眼下还没到那个时候。从进山到现在,日本人一直围在咱们身边转悠个没停,不知道啥时候就会突然跳出来咬咱们一口。我这心一直提在嗓子眼里实在放不下啊。老话说得好,不怕贼偷,就怕贼惦记。刚进山那会咱们整整二百多弟兄,要吃有吃要喝有喝,牲口驮马一大帮。可自从让鬼子咬上以后呢,哪一仗不得折进去好些人?现如今从因多一起出来的老弟兄还剩下几个?”说着说着,杨冬青开始激动起来,声音也越来越大:“不是我杨冬青怕死,当兵这么些年成了,身边死去的亲朋袍泽没有一千也有八百了,啥样的死法我没见过。可睁着眼睛硬挺在这等死,我心里头咋都不乐意。弟兄们把命豁出来交给我,我就有责任尽我最大的本事把大家完整的带回去。可照这样下去,迟早大伙就得交待到这变成流落他乡的孤魂野鬼,一个也走不出这野人山。你说,我这心里能好受吗?”

秀才听了这话很有感触的点了点头,皱着眉头说出了自己的分析:“二当家的担心不是没有道理的。前前后后算下来,光死在咱们手上的鬼子差不多就有两个中队四百多号了。我估摸咱们的活动已经引起日军的注意,成为他们重点搜索的对象了。照荒木的交代,他们这个中队的目标就是冲着咱们来的。综合这个补给点的侦察范围以及鬼子负责运送给养车队的时间来计算,这里的确不是个安全所在。要不然,一觉醒来才发现被日军主力团团围住的话,咱们绝对一个都逃不出去。非得让人家包了饺子不可。到时候恐怕哭都没地方哭去。”

拍了拍两人的肩膀,张振清宽慰道:“我知道你们俩担心什么,大伙也都不是傻子,情况也未必有你们说的那么糟。眼下咱们还活着的基本上也都是多年的老兵了,哪个心里不跟个明镜似的亮清。回去了找胡连长还有大炮几个说说,咱们再分头给大伙做做工作,明早起来咱们就收拾收拾转移。重新找个安全的地界再休整几天,大伙也就消停了不是?走吧,夜深了,明天要操心的事儿还多着呢,还是先回去休息吧。”说着拉了两人一边劝慰着一边向营地走去。

等进了营地一看,只见篝火旁、帐篷里,横七竖八地躺满了早已睡着的人。无可奈何地苦笑着,几个人分头翻出毛毯被褥给一一盖上,摇着头抱怨:“都老大不小的人了,睡觉也不知道给自己盖上。晚上山里这么凉,这要是得了病该咋办呢。”

话没说完,实在憋不住的高大炮忽然揭了被子坐起来放声大笑。其他原本躺了一地的人也都纷纷甩开身上刚盖好的毛毯被褥一起笑着坐直了身体,搞的三个人目瞪口呆不知道他们在玩儿什么花样。

正愣着,东北佬跟老兵痞两个一唱一和地学着刚才三个人的口气,把刚才几人的对白惟妙惟肖的重复了一遍,连动作表情都学得很到位,更惹得大家爆笑不已。

胡占奎把身上的被子扔到其他人身上一跃而起,双眼包含了热泪抓着杨冬青的大手紧紧不放:“二当家的,你放心,别看刚才大伙嘴里那么说,其实心里都亮堂着呐。让您为大伙费了这么多心,弟兄们实在无以为报。来,大伙都给二当家的跪下,感谢二当家的深情厚谊啦!”说着,双手抱拳,单膝点地,带头跪在了杨冬青的面前。其他人也学了胡占奎的样子纷纷跪了下去。

看了看还在发愣的杨冬青,看着眼前黑压压跪倒的一片。张振清和秀才俩也是感动不已,眼含热泪,抱了双拳缓缓跪在了杨冬青的身边。

终于回过神来的杨冬青,再也无法控制自己的感情。此前种种委屈、憋闷以及孤独就像冰山似的压得他喘不过气来,此刻一下冰消雪散消失的无影无踪。拉拉这个,拽拽那个,见大伙都不愿意起身,怀着满腔的感激对着面前的一干兄弟,两腿一弯也跪了下来。任凭横流的泪水肆意的划过脸颊,颤抖着双唇动情地说道:“谢谢,谢谢弟兄们了!大家都请快快请起吧,为我杨冬青受犯不上啊。老话说得好,男儿膝下有黄金。咱们上跪天地,下跪父母,冬青何德何能值得弟兄们行如此大礼。只要弟兄们信得过我,看得起杨冬青,我就是粉身碎骨也知足了。山里风大,地上也凉,大伙还是起来吧,冬青谢谢大家啦!”

听了杨冬青一番发自肺腑的表白,高大炮、林正标等一般一起从飞龙山出来的老弟兄头一个站了起来。心直口快的高大炮还满嘴架起大炮开了火:“杂交犯不上,要叫我说,二当家的你受之无愧。各位弟兄要是领二当家的好,愿意跟着二当家继续走的就起来吧,别让他为难。别看大炮年纪比二当家的大,可咱心里那是实实在在把他当成了亲大哥。他让俺往南,俺绝对不敢往北,他让俺撵狗,俺绝对不敢撵鸡。为啥,俺知道俺这兄弟心眼好,人义气,绝对不会坑俺害俺。你们要是信得过俺,信得过俺二当家的,就干脆进了俺们的伙,大伙真正成了一家人多好。”

老兵痞一边拍着身上的泥土一边不阴不阳的跟了句:“我们跟你们系不一样滴啦。你们以前系干土匪滴,我们可系一及在部队滴啦。”

东北佬见高大炮有些窘,连忙帮腔解围:“少整那些没用的。人家二当家的、大炮还有标子他们以前哪个不是正规军出身,哪个没跟小鬼子玩过命,就你底子正?你咋说话的,没人家杨连长他们,在场的有几个有那福气能活到现在的。你个熊犊子玩意儿这么些天好吃好喝的管着人,拿着唯一一把啥狙击烧火棍,那是谁给的,还不是人家二当家给的?你说话咋那么昧良心呢?只要二当家的不嫌弃,我孙来福头一个入他的伙。”说着话,一手把胸脯拍的山响。

就在其他人交头接耳点着头议论的时候,就听大夫低声叹了口气:“唉,这还是军队啊,简直就是个土匪窝么。”

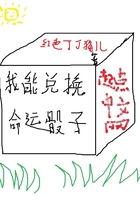

正打算说点什么的胡占奎,苦于不知道怎么表达自己,听了这话眼睛一亮大声喊道:“都别吵吵啦!杨连长的仁义大伙那是有目共睹,二当家的本事在座的乘着八匹马拉的马车也撵不上。我倒觉得大夫刚才的话不错,自古兵匪不分家,既然大伙都愿意跟着二当家的共进退,既然二当家的以前干过土匪,那咱们今后就叫匪兵连啦,大伙说好不好?!”

还是高大炮头一个跳了出来,大声嚷嚷着赞同,其他的人也跟着瞎起哄,杨冬青他们部队这支队伍也就有了正式的名称——匪兵连。