凡是黑骑卫士,在王宫一律没有床位。

国王的近卫骑兵营按马匹的毛色分为黑营和灰营,骑兵们租住在泥泞的巴黎,轮番在王宫值勤。

一天,灰营骑士路易去见朋友,这位朋友是谁不太重要,朋友有点儿高兴,因为即将落幕的沙龙画展上,他的坐骑作为一幅画的模特儿获得了很多好评,朋友自己已经去看过八十五遍了,每次还带不同的朋友们去观看,于是他俩就手挽手地去画展……

路易只看到这幅画被撤下的样子……一名轻骑兵军官在冲锋,朋友的花斑马是一头略显纤细的阿拉伯马,军官转过身来,用马刀拍马臀,既像命令士兵,又像在割马尾巴……那是路易看到的第一幅泰奥多尔的画。

“这名轻骑兵的模特儿是马克-安托万。”朋友说。

马克-安托万英俊非凡,马克-安托万幽默可爱,马克-安托万和这个故事没什么关系。

当晚路易在军官俱乐部见到马克-安托万和泰奥多尔,两人在打牌,打得心应手,路易也希望加入。不,不是这样,泰奥多尔是一个本身很严肃的人,他的朋友马克-安托万也很严肃,两人严肃得就像两尊青铜像。路易第一次见到泰奥多尔,就想象着在花园里摆上这么一尊雕塑。

后来他听说泰奥多尔从马背落了下来,摔伤了腿。修养期间,他完成了第二幅骑士与马,骑士一手挽住爱马,一边回望暴风雨,披风在他肩上歪向一边,展现出混沌的波动。因为他无法站立作画,这幅画只有往常的一半大小。这名骑兵的身体是马克-安托万的;面孔是他的另一个朋友的,那位朋友匆匆当完模特就去了埃及。

泰奥多尔总有许许多多的朋友,为他提供马匹,让他参观刽子手的刑具,到医院的停尸房写生……或者脱下精心裁剪的衣服,袒露身躯让他描绘,在画布上这些朋友一律把头扭开,生硬而好笑地隐藏起那张骄傲的俏脸。

路易也曾默默地坐在他们值勤的休息室里,望着泰奥多尔……当后者回望他时,他的脸就立刻红了,他缺乏泰奥多尔所需要的某种气质——泰奥多尔画的裸体男子,强健而恰到好处的肌肉,脸扭向黑暗的背景,他画的奔马像男人,而男人像骏马——而路易既不是马,也不是一个身量足够的男人,他还只是一个大孩子。

泰奥多尔在西班牙战事中再次受伤,路易将他营救下来,用缰绳捆在一匹备用马匹上直接带回了庄园。

当泰奥多尔醒来,发现距离感变得难以捉摸,他伸手去摸花,总是触摸不到,仿佛惧怕触及它,他打破了花瓶——受伤的眼珠被摘除了,他被锁在高山间。

路易为他布置的画室位于一座古堡中,他将瓶子投掷到墙上,一些尖锐的玻璃嵌入墙体,一堆碎片叠在墙脚;后来他又让人把墙体表面的装饰铲去,直到露出17世纪的底层。他挥洒颜料时,那些颜料就和玻璃、石膏和岩壁混合到了一起,形成凹凸不平的背景。

路易让仆人包上摩尔人头巾,牵着马走进画室;或是让农夫的小儿子包着床单充当丘比特;他可以无时无刻地驱使他们拉升吊灯、变换光照与阴影,让相貌庄严的猎人捆着绳索、头朝下、脚朝上、旋转着从天顶降下来扮演大天使;路易不厌其烦地组装透镜和线格板,即使泰奥多尔只有一只眼睛,也可以凭借点对点的勾描,精确地画出透视……一只灰色条纹的猫总是围着泰奥多尔打转,将花瓣衔到他的膝毯上。有一天,这只猫死了,就像躺在木板上睡着了,泰奥多尔没有画出它的眼睛……他厌倦了,此后的绘画充满了对人类的憎恶,线条充满了无透视可言的拉扯,他画肥胖的厨娘,尤其笨且悲伤的园丁,让他们一个个躺在地上,就像一堆扭曲的黄疸病死者。法语中的“静物”恰好也含有“死去的肉食”之意。画幅的背景总开一扇小窗户,窗户外是狂暴的海。

拿破仑在埃及惨败的海军。

在海上风暴中死去与漂流的水手。

他所热爱但再也永远也无法前往的海滩。

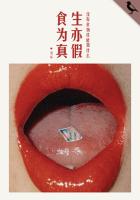

泰奥多尔·席里柯21岁以他的朋友们为模特画出《轻骑兵在冲锋》,他加入过法王的近卫骑兵,在拿破仑百日王朝期间护送路易十八逃亡,又脱离骑兵队,反对波旁王朝,他爱马、画马,在英国死于坠马……只有三十三岁,甚至来不及在画面之外留下个人传奇。之前你所读到的一切,不过是我想象的一段断肠草,生长在寂寞阴冷的墓地,讨你的柔肠寸断;以上妄想,相比画幅本身又是如此幼稚而词穷——穿戴着铭刻“勇往直前”箴言的胸甲骑兵,支撑身体的马刀、舞动的披风、骏马、暴雨将至、回望乌云滚滚的眼睛……头盔上一丝冷峻的反光。

2010.08.27—2013.09.17